النص بالعربية يتبع

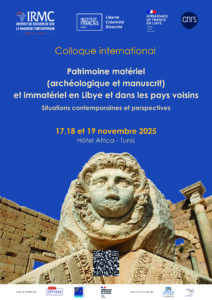

Patrimoine matériel (archéologique et manuscrit) et immatériel en Libye et dans les pays voisins : situations contemporaines et perspectives

Patrimoine matériel (archéologique et manuscrit) et immatériel en Libye et dans les pays voisins : situations contemporaines et perspectives

Dates : 17, 18 et 19 novembre 2025 à Tunis

Organisé par l’IRMC, l’Ambassade de France en Libye et l’Institut français de Libye.

➡️Consulter le programme du colloque

➡️Les conférences pourront être suivies en direct sur la chaîne YouTube de l’IRMC (une traduction vers l’arabe et le français sera assurée)

À propos | Ce colloque vise à penser à nouveaux frais les études et actions sur les patrimoines archéologiques, manuscrits et immatériels en Libye. Il s’agit d’une part d’identifier les défis auxquels les communautés scientifiques (archéologues et historiens en premier lieu), ainsi que les autorités politiques et ONG, se trouvent confrontées concernant cet héritage culturel. D’autre part, le colloque sera l’occasion de mettre en lumière le travail des nombreux acteurs qui interviennent dans le champ de la conservation patrimoniale, à des niveaux différents et selon des légitimités variées. Il s’agira d’étudier leurs relations et les avancées vertueuses qu’elles permettent, ou les stagnations qu’elles provoquent. Le colloque permettra de souligner les dynamiques en cours quant à la mise en valeur de sites ou d’objets considérés comme patrimoniaux, notamment grâce aux nouvelles technologies de sauvegarde et de documentation, et ce à travers un échange entre chercheurs, experts et divers acteurs engagés dans les domaines du patrimoine.

التراث المادي (الأثري والمخطوطات) وغير المادي في ليبيا والدول المجاورة لها الوضعيات المعاصرة والآفاق

التواريخ : 17 و18 و19 نوفمبر 2025

معهد البحث حول المغرب المعاصر مع سفارة فرنسا بليبيا والمعهد الفرنسي في ليبيا

ملخص | يهدف هذا الملتقى إلى إعادة التفكير في الدراسات والإجراءات المتعلقة بالتراث الأثري والمخطوطات والتراث غير المادي في ليبيا. من ناحية أولى، عبر تحديد التحديات المتعلقة بهذا الإرث الثقافي والتي تواجهها المجتمعات العلمية )عالمو الآثار والمؤرخون بدرجة أولى( وأيضا السلطات السياسية والمنظمات غير الحكومية. من جهة أخر ى، سيكون هذا الملتقى فرصة لتسليط الضوء على عمل العديد من الفاعلين المتدخلين في ميدان حفظ التراث على مستويات متعددة ووفقا لمشروعيات مختلفة وذلك من خلال دراسة العلاقات فيما بينهم والتقدم الفعال أو الركود الناتج عنها. كما يسعى هذا الملتقى لتقديم الحركيات المتواجدة لتثمين المواقع والممتلكات التي تعتبر تراثية خصوصا من خلال دور التكنولوجيات الحديثة للحفظ والتوثيق وذلك بفسح مجال للتبادل بين الباحثين والخبراء ومختلف الفاعلين المشاركين في ميادين التراث.

Informations | معلومات

Date et lieu : 17, 18 et 19 novembre 2025, à Tunis

Comité scientifique :

Hafedh Abdouli (archéologue, Université de Sfax)

Katia Boissevain (anthropologue, CNRS)

Sébastien Garnier (historien, Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne)

Vincent Michel (archéologue, Université de Poitiers)

Neila Saadi (sciences du Patrimoine, IRMC Tunis)

![[Colloque] Patrimoine matériel (archéologique et manuscrit) et immatériel en Libye et dans les pays voisins](https://irmcmaghreb.org/wp-content/uploads/2025/12/Logo-de-lIRMC-Tunis.png)